Врачей экстренно вызывают из отпусков, в городе выставляют оцепление, а всех прибывающих отправляют в обсерватор. Думаете, что мы говорим о коронавирусе и режимах самоизоляции? Нет, речь о вспышке холеры летом 1970 года. Вы удивитесь, как события 50-летней давности похожи на современную хронику.

«Рай на земле снимают в кино»

Главное отличие сегодняшнего дня заключается в том, что только к концу августа 1970 года в советских газетах сообщили о выявлении очага холеры в Астраханской области, который описывался как локальный и изолированный. 9 сентября Агентство печати «Новости» выпустило материал «Вибрион в западне». Факт эпидемии признали, но в форме сообщения о победе над ним.

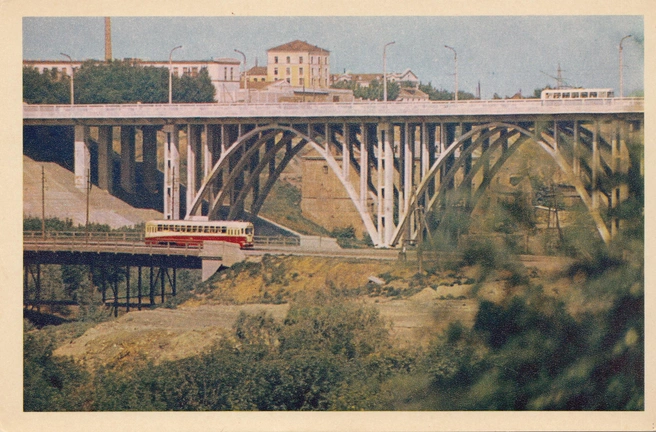

Волгоград же обо всем этом просто забыл. Когда в Таганроге снимали фильм «Эпидемия» о событиях в Одессе, из Волгограда туда повезли трамвай образца тех лет. Об этом сообщили многие СМИ, но никто не упомянул, как в 1970-м город сражался с коварной болезнью. А как? Да молча. Слово «холера» было под запретом. В архивных документах — отчетах медиков и протоколах горисполкома — упоминается «вспышка острых желудочно-кишечных инфекций» или загадочное «заболевание формы 30».

На границе 1960–70-х Волгоград был похож на рай на земле. Война далеко позади, до застоя и разочарований перестройки еще совсем далеко. Только что открыт мемориал на Мамаевом кургане, но с момента переименования города прошло не так много времени, мир должен привыкать к новому имени. Городу создают новый образ. В 1968 году на экраны вышел фильм «Переходный возраст», в 1970-м — «Город первой любви». Улицы и площади города — не просто фон. Город — герой этих кинокартин. А красивый какой — просто картинка! Даже декорация. Но архивное чтение сбивает с лирического настроя. Скажем прямо: бардака в городе хватает.

С протокольным занудством в документах горисполкома описывают детективные истории. О том, как отдел рабочего снабжения речпорта умудрился потерять около 4,6 тонны ячменя и вдвое больше угля. Как в магазине Горплодоовощторга в Аэропорту выявлена недостача на 1640 рублей и брак вина на 960 руб.: вино в бочках разбавлено водой. Как в гастрономе на Комсомольской принимали от работницы завода «Красный Октябрь» похищенные на заводе столовые приборы из нержавейки и продавали в магазине. За полгода принято товара на 2500 рублей. Кто помнит, сколько стоили тогда стальные ложки-вилки? 50–70 копеек. Вот то-то же. Оценили размах поставки? Видимо, это была не такая уж удивительная ситуация: за год из торговли уволено «за недоверие» около 200 человек. Какое все это имеет отношение к холере? Может, и никакого. Это мы приводим специально для тех, кому кажется, что уж в СССР-то была дисциплина, там все делали правильно. Когда как.

Вот на что Волгоград совсем внимания не обращал — так это на изнанку своей красоты. На коммунальное хозяйство. Город вообще отличается традицией проводить все улучшения рывками, дождавшись, пока ситуация не станет критической. В Царицыне построили водопровод после очередного опустошающего пожара. В Сталинграде запустили Северный водопровод для рабочих поселков, когда город занял первое место в СССР по смертности от инфекционных заболеваний грязных рук. Известна история со вспышкой тифа на строительстве тракторного завода, когда погибли не только наши, но и американские специалисты. Началось с того, что в заводской водозабор попали стоки находившегося поблизости фекального спуска.

Сколько лет с тех пор прошло, но и в 1970-м канализационные стоки города поступают в Волгу без очистки. Только от 21-й инфекционной больницы и туберкулезной больницы их пропускают через очистные сооружения. Дворовые уборные не очищаются в Ангарском поселке, Жилгородке, на 2-м километре: у Спецавтохозяйства нет черпальных машин.

В городе до сих пор строят жилые дома без водопровода и канализации. Заводы им. Кирова, «Красный Октябрь», Тракторный и другие сливают в Волгу 685 тыс. куб. метров промышленных стоков. Кажется, никто не понимает, что Волга уже стала опасной.

Но даже такой воды городу не хватает. Например, на 2-м километре водопровод перемёрз зимой, но чинить его никто не кинулся, и даже в холерное лето 1970-го воду туда привозили в бочках. Не доходила вода до Жилгородка. Таких адресов в городе — множество.

Горожане, как и в начале века, снова болеют брюшным тифом. Больше половины заболевших пили воду из Волги. Уровень заболеваемости в 4 раза выше, чем в среднем по РСФСР, а дизентерией болеют вдвое чаще. И число заболевших растет год от года. В том же Жилгородке в 1969 году прирост заболеваемости к 1968-му — 77%! В детских учреждениях вспышки дизентерии настолько регулярные, что это, кажется, никого даже не беспокоит.

Союзное правительство требует от Волгограда принятия мер. Дает поручения, выпускает постановления. Как их исполняют? Да как получится… 9 июля 1970 года исполком облсовета рассматривает итоги проверки бригадой комитета народного контроля СССР — о выполнении мероприятий по снижению желудочно-кишечных заболеваний и брюшного тифа среди населения Волгограда. Объявили выговор зампредседателя исполкома горсовета Данилову за неудовлетворительный ход строительства хозфекальной канализации. За неудовлетворительную эксплуатацию водопроводных сетей и высокую аварийность объявили выговор начальнику управления водопроводно-канализационного хозяйства Горбачеву (из протокола вымарано: строгий). Вот и все меры.

В отчетах санэпидстанции и горздравотдела периодически встречаются знакомые ситуации. Вот человек приходит в поликлинику с явными признаками дизентерии. Его отправляют в больницу. Как? Да обыкновенно, на общественном транспорте. Случается, что с характерными симптомами на работу выходит… повар.

Мы уже говорили про постоянные вспышки дизентерии у детей. Ее можно было принести в детсад — и из детсада домой. Конечно же, первым делом санэпидстанция выявляла контактных людей. Старались в первые же три дня. В 72% случаев даже успевали. Выдавали предписания — как навести чистоту в садике, яслях. Подскажите: как этот метод осмотра помогает выявлять инфекционные заболевания? Может, это стимул для персонала: не будете мыть посуду как следует — вложим вам ума через известное место, подставляйте. Или есть другое объяснение?

Вот на такую почву и упало зернышко. Точнее, вибрион. И тут надо отдать должное советской власти: реакция наступила настолько быстро, как будто успели предупредить. События развивались стремительно.

Таблетки для миллиона

С чего же все началось? В середине июля 1970-го в Батуми заболело 14 человек. 27 июля в Астрахани умер капитан судна, у него обнаружен возбудитель холеры. Затем в райцентре Икряное Астраханской области заболел шофер. На 29 июля в области двое скончались, у четверых диагноз под вопросом. 3 августа выявили первого заболевшего в Одессе, где через неделю было уже 70 больных. В Астрахани в обсервации к этому времени находилось уже 537 человек, в Саратове и Волгограде — по трое.

Для здравоохранения СССР все это стало большой неожиданностью. По миру уже прокатилось 6 пандемий холеры, но в 1958 году Всемирная организация здравоохранения утверждала, что очаги заболевания локализовались в Азиатском регионе. И вот нате вам: в Советский Союз заявилась седьмая пандемия. Она, кстати, до сих пор не закончилась.

В СССР создали Всесоюзную чрезвычайную противоэпидемическую комиссию (ВЧПК) с большими полномочиями. Всех заместителей министра здравоохранения командировали в очаги холеры руководить противоэпидемическими мероприятиями. Отозвали из отпусков всех медицинских работников, а студентов привлекли к подворным обходам для выявления больных и контактных. По дворам и квартирам пошли 2500 медработников, 4500 сандружинников и 7000 активистов Красного Креста. Организовано 200 прививочных пунктов. На середину августа привито 147 268 человек и более 300 000 работников декретированного контингента, то есть персонал организаций, работа которых связана с пищевыми продуктами и питьевой водой, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием.

Всего в СССР 180 000 человек прошло обсервацию, 193 359 обследовано. Тетрациклин получили около миллиона человек. Это те, кого холера коснулась в медицинском смысле.

Добавим сюда тех, кто обеспечивал карантинные мероприятия: армия и милиция, а также студенты (не медики, все остальные, в том числе гуманитарии), которых тоже ставили в оцепление. Те, кто занимался уборкой и дезинфекцией жилых и производственных помещений. Экипажи теплоходов, ставших плавучими обсерваторами. Персонал детских учреждений, которые порой превращались в карантинные — с круглосуточным пребыванием детей. Да, было и такое. Вообразите: вы пришли забрать ребенка из детсада, а вам говорят: «Приходите через неделю».

Знаете, что самое важное в этой статистике? Соотношение числа заболевших и умерших — с числом тех, кого коснулись противоэпидемические меры. Анализируя события 50-летней давности, мы понимаем: чем больше вторых — тем меньше первых.

Считаем койки

В научной литературе о распространении холеры в СССР есть дата первого заболевания в Волгограде (30 июля) и число инфицированных — 40. Красивое число, круглое. Но другого нет. Давайте запомним число и дату — и двинемся по цифири дальше. Кстати, по данным Википедии, в городе жило 817 тысяч человек. Считайте: число заболевших не вытянуло даже на сотую долю процента городского населения. Но сколько трудов было положено, чтобы добиться такого результата? Кто скажет, что оно того не стоило?

В госархиве есть справка — что сделано в городе, чтобы снизить заболеваемость. Режим секретности соблюден: сколько человек чем болеют — не сказано. Сообщается, что 90% заболевших госпитализировано. Выпущено 29 санбюллетеней, 117 статей в заводских многотиражках, 70 500 плакатов и 20 800 листовок. Активистами общества Красного креста продано 4 тонны хлорной извести.

Есть впечатление, что холеру в городе ждали раньше, чем пришли публичные сообщения о первых заболевших. Смотрим приказ по Волгоградскому отделу здравоохранения от 8 июля. А мы же помним, что первый заболевший выявлен в Батуми в середине месяца, да? Приказ гласит: в больнице № 2 с 8 июля (то есть сегодняшним днем!) перепрофилировать 120 коек под инфекционных больных, в больнице № 14 — 50 коек. Следующий приказ: больница № 10 — 50 коек, № 20 — 55 для детей с дизентерией и 40 — для других острых желудочно-кишечных инфекций. Дальше такие приказы выходят каждый день: где добавить коек, где перепрофилировать отделения, а где и всю больницу целиком отдать под прием инфекционных больных. Потом доходит очередь и до заводских медсанчастей, которые тоже приказано приспособить под стационары. 7 августа такой приказ получили профилактории заводов «Баррикады» и «Красный Октябрь», школа-интернат для детей со сколиозом. В приказах упоминается и число мест: 600, 800, 200, 400, 950… Складывать их нет смысла, потому что нет уверенности, что это все приказы, а потому суммы могут быть недостоверными.

Лечебно-профилактические учреждения переведены на беспрерывную рабочую неделю, отпуска запрещены до особого распоряжения, а те, кто был в отпусках, отозваны на работу.

С 7 августа запрещено проведение туристических и спортивных мероприятий. Запрещено посещение родителями загородных пионерских и оздоровительных лагерей. Запрещены посылки с овощами и фруктами. Запрещено купаться и ловить рыбу в Волге.

12 августа приказано развернуть обсервационные отделения в школах-интернатах, заводских медсанчастях, военкомате, студенческих общежитиях и даже в гостинице «Интурист». В яслях № 11 и детском комбинате № 242 дети двух групп на 6-дневном круглосуточном пребывании с целью обсервации. Обсервация — это по сути карантин под медицинским наблюдением. Здесь держат тех, кто приезжает в Волгоград или собирается уехать.

Медики и санэпидслужба трудились круглосуточно. Проверяли все детские учреждения: 183 руководителя оштрафованы за грубые нарушения санитарного режима. Ходили по домам, выявляя больных, устанавливали контактных, проводили беседы. К обходам привлекали сандружины предприятий и студентов-медиков. Только в Центральном районе при обходах проведено 61 975 бесед.

Обследования рабочих и служащих проводили прямо на заводах, раздавали тетрациклин, проверяли санитарное состояние объектов, брали пробы воды. Проверяли и соединение технической и питьевой воды. На заводах это была распространенная практика. Если обнаруживали, что этот коктейль идет и на бытовые нужды, директоров наказывали.

Холера и хлор

Свой фронт борьбы с холерой развернуло коммунальное хозяйство. Нужно было убирать, чистить, мыть и дезинфицировать. Это тоже наша традиция: не заниматься коммуналкой постоянно и планомерно, но в критический момент ждать подвига.

Понятно, что остановить холеру невозможно, если вибрион присутствует в питьевой воде. Ее химический состав в тот момент никого не интересовал. Лишь бы вибрион не лез из каждого крана. Летом 1970-го на городском водопроводе ввели двойное хлорирование с повышенной дозой остаточного хлора от 1,5 до 2,5 мг на литр.

Остаточный хлор — тот, что остается в воде после всех положенных по технологии реакций. По СанПиН, концентрация остаточного хлора в воде перед поступлением в сеть должна находиться в пределах 0,3–0,5 мг/л. Именно поэтому сейчас воду не осветляют до привычного голубоватого цвета: цвет — это всего лишь эстетическая проблема, а избыток хлора опасен. Но в 1970-м выбирали из двух зол. Вибрион был страшнее. Доза хлора в водопроводной воде была превышена в 3–5 раз. А с августа по ноябрь ее увеличили еще.

Мы же помним, что городу не хватало воды? Проблему отчасти решили. С 1 августа Центральный и Северный водопроводы, а с 10 августа Краснооктябрьский и Южный перевели на форсированный режим. Подачу воды в город довели до 514 тыс. куб. м. в сутки вместо проектной 420 тыс. куб. м. (сейчас — более 830 тыс. — Прим. ред.). Как это возможно? Отказались от части цикла водоочистки.

В 1971-м аврал аукнулся двукратным ростом аварий на сетях. Волновало ли это местную власть? Заставляло ли принимать какие-то меры, кроме дежурных выговоров? Один эпизод из того лета показывает: нет, ничуть. Власть продолжала жить в своей витринной реальности.

7 августа в газете «Советская Россия» опубликована заметка собственного корреспондента Виктора Дроботова о том, что в Волгограде негде купить воды. Киоски закрыты, на перроне вокзала есть вода, но нет открывашек и не во что ее налить. В тот же день собирается исполком горсовета и принимает решение: во-первых, просить Минторг РСФСР выделить для Волгограда на 1971 год целевым назначением 8 миллионов бутылок минеральной воды. А во-вторых, обязать управление коммунального хозяйства к 1 мая 1971 года построить в центральной части города (набережная, Привокзальная площадь, пр. Ленина, Комсомольская и др.) 15–20 питьевых фонтанчиков. 24 августа исполком одобрил инициативу коллектива завода «Эталон» об изготовлении 2000 комплектов питьевых фонтанчиков.

Если б не дата — лето 1970-го, удивляться не пришлось бы. В СССР критическое выступление центральной газеты всегда требовало немедленных действий. Вот городские власти и отреагировали. Что не так? Все так, если не считать того, что городу не хватает воды даже на колонки, не то что на фонтанчики. А уж обеспечить безопасность воды в этих фонтанчиках — и вовсе задача из разряда фантастики.

27 августа, определив, что заболеваемость пошла на спад, по горздраву издали приказ: свернуть инфекционные койки. 7 сентября — закрыть обсервационные объекты. Борьба с холерой в Волгограде закончилась. Можно рапортовать об успехах: только в Центральном районе в августе было развернуто 4000 коек под обсерваторы, прошло через них 10 849 человек. В следующие годы холера еще не раз напоминала о себе, но это уже были единичные всплески. И из них уже секрета не делали.

«Веселое было время»

Полвека спустя в Волгограде не так уж мало людей, которые помнят, как это было. И если в 1970-м народная молва разносила ужасающие слухи о лежащих на улицах трупах (причем всегда в каком-то другом городе, не своем), то в сегодняшних воспоминаниях те события выглядят скорее забавными. Например, рассказывают о пьяных обсерваторах на реке. Пассажирское сообщение по Волге тогда было очень интенсивным. Люди, отправившиеся путешествовать на теплоходах, на них и высиживали карантин. Продукты привозили на катерах. Легенда гласит, что возили водку и вино. Действительно, кислые напитки убивают холерный вибрион. Рислинг, ркацители — вот почему не болел Кавказ. Но насчет пьяных обсерваторов — наверняка, байка. Представляете, сколько вина надо завезти на 200–300 пассажиров? И на суше-то организовать питание в обсерваторах не очень удавалось.

Вот воспоминание волгоградки: «Август 1970-го. Мне 6 лет, после отпуска моя семья возвращается в Воркуту. Но в городе — холера, и всех отбывающих выпускают только после обсервации. т.е. несколько дней мы провели в общежитии СХИ, которое было под это дело отдано. Веселое было время. Честное слово. Я помню, что общались с миром посредством веревки. Родные привозили нам продукты из дома, а мы их в корзинке поднимали на этаж. Моток шпагата был востребован всеми, кто лежал с нами рядом. Ну, как лежал... Обсервировался. Так и питались — на всем своем».

Конные патрули на берегу Волги и армия по берегам Волго-Донского канала. Туристические теплоходы, стоящие на приколе посреди реки. Оцепление вокруг аэропорта. Внутри тазики с хлоркой, через них проходят все прилетевшие. Раскладушки в школьном спортзале. Неделя в зале ожидания на вокзале, не нашли другого места для вернувшихся из турпоездки в Ленинград школьников. Студент, приехавший к родителям на каникулы, увидел патруль на пляже и в тот же день улетел обратно, чудом успел выскочить. Кто-то не смог вернуться в Волгоград из отпуска, даже работу себе начал искать на новом месте. А у одной пары получилось весьма своеобразное свадебное путешествие: каждый день ходили к школе-интернату, где томились прибывшие на свадьбу родственники невесты. Навещавшие стояли по периметру интерната и старались перекричать друг друга.

Все пережили, со всем справились. Десятки, сотни тысяч людей работали или, по крайней мере, терпели ограничения, связанные с эпидемией. Конечно, все знали, что это — холера. Что и от кого пыталась скрыть власть — большой вопрос.

***

Человечество пережило множество эпидемий. Каждая из них не только отнимала. Каждая победа над болезнью отправляла нас в будущее жестоким пинком, заставляя развивать медицину, проводить социальные реформы. Давала толчок индустриализации. А про холеру говорят, что она — лучший помощник санитарного врача. Потому что заставляет заботиться о гигиене — и личной, и общей. Холера 1970 года не стала исключением.

До нее принятые решения о строительстве хозфекальной канализации и очистных сооружений не исполнялись нигде. После не заниматься ими стало уже просто преступлением. Пришло осознание: Волгу и другие реки загадили так, что они стали представлять угрозу для человека. В 1972 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление о мерах по предотвращению загрязнения бассейнов рек Волги и Урала неочищенными сточными водами. В соответствии с этим документом и на средства союзного бюджета в 1975 году в Волгограде запустили первую очередь очистных сооружений канализации на острове Голодном. К концу 1970-х это постановление в целом по стране было выполнено. Дошли руки и до предприятий: по всей стране ставили очистные сооружения, и даже мультфильмы убеждали — реки надо спасать. Помните, как крокодил Гена и Чебурашка затыкали трубу чернильного завода? Загрязнение рек удалось резко сократить. И это был самый главный урок лета 1970-го.