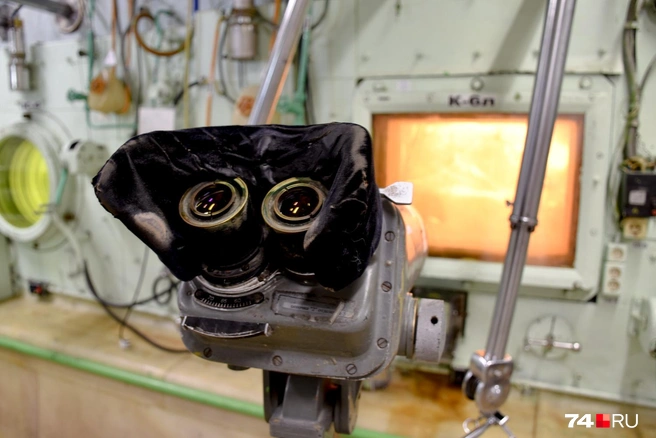

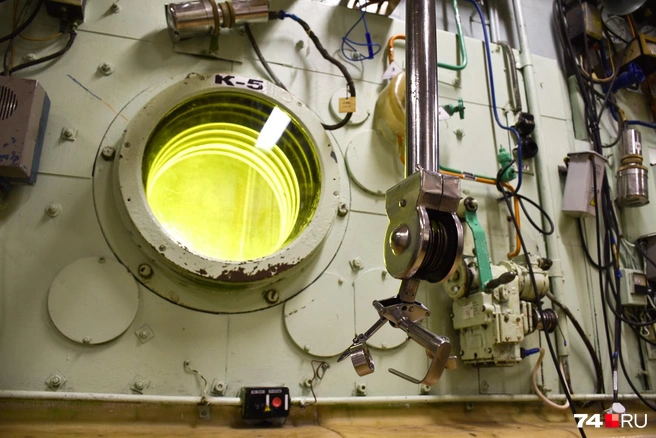

Ощущения похожи на сон или компьютерную игру: идешь по старому коридору, открываешь дверь и оказываешься в тесной комнате с пультом подъемного крана и круглым желтоватым иллюминатором. На срезе видна невероятная толщина многослойного свинцового стекла: такое, наверное, не прострелишь из Калашникова. За стеклом огромное пустое помещение, словно выскобленный многоэтажный дом. Единственное, что привлекает внимание, — круглый люк на полу, разбитый на множество клеточек. Это объект «А», или «Аннушка», наработчик первого плутония в СССР, с которого начинались комбинат «Маяк», Озерск и вся атомная промышленность СССР. 19 июня исполнилось 75 лет с момента полноценного запуска реактора и одновременно с первого ЧП: оплавление урановых блоков случилось в момент вывода реактора на полную мощность тоже 19 июня 1948 года. А сколько их еще будет... Об этом — в материале журналиста 74.RU Артема Краснова.

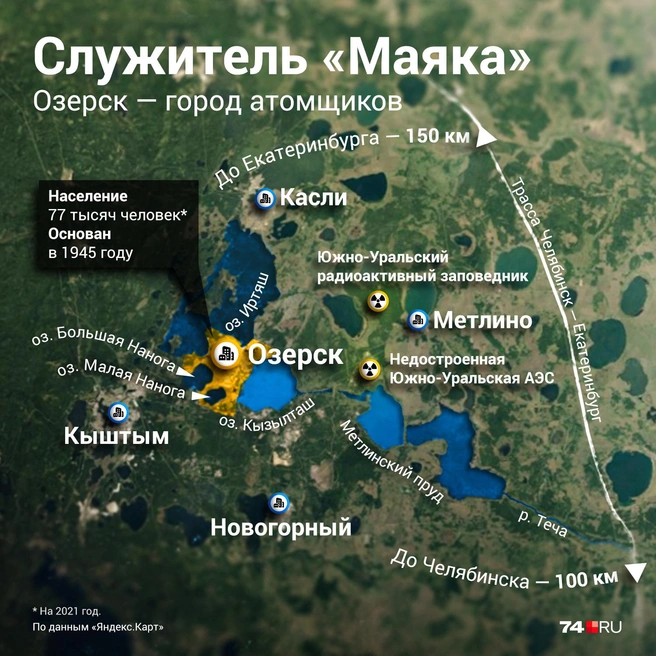

Но этот репортаж не столько про «Аннушку», сколько про сам город — рекордсмен по количеству атомных объектов, куда коллеги провожают с шуточками вроде: «Гляди, чтобы третья нога не выросла». Озерск, он же — Челябинск-65, он же — Челябинск-40, а еще ранее — поселок № 11, задумывался как рабочий лагерь на 5000 человек, который можно свернуть года через три, когда «Аннушка» наработает достаточно плутония для устрашения американцев. Но американцы не устрашались, и «Аннушка» вместо трех лет проработала аж 39 (до 1989 года). Попутно появлялись другие реакторы, росло количество отходов, и поселок в считаные годы превратился в город, где сейчас живут около 78 тысяч человек.

Здесь сталинские дома соседствуют с многоэтажками, есть пляж и супермаркеты, много зелени и постоянное чувство, будто за тобой следят (куда без паранойи...). Кстати, в первые годы все жители «сороковки» имели прописку в Ленинском районе Челябинска, а улицы называли идентично челябинским, размещая на них те же объекты, чтобы по документам невозможно было догадаться, что условная школа находится в запретке.

Но закончим с «Аннушкой». Круг на верхушке реактора — это муляж, под которым толстенная бетонная плита, укрывающая захороненный реактор, а тот уходит на глубину 20-этажного дома (точнее — 57 метров). Урана в нем уже нет, но графитовые блоки, которые формировали активную зону реактора, как и весь его корпус, по-прежнему на месте. Но туда экскурсии, конечно, не водят — там всё жутко радиоактивное. И даже сейчас, спустя 34 года после остановки, «Аннушка» сохраняет связь с внешним миром за счет водяных каналов, отводящих грунтовые воды (каналы называют «метро» — представьте масштаб).

С водой у Озерска особые отношения. Сейчас вокруг четыре крупных озера — красивый Иртяш, Большая и Малая Нанога, Кызылташ. Было еще озеро Карачай, но его так наводнили отходами, что пришлось закатывать в бетон. Сверху кажется, что Озерск стоит на острове.

Зачем ему вода, кроме затруднения проезда к периметру? В первую очередь для охлаждения активной зоны реактора, потому что «Аннушка» потребляла 7 тысяч кубов в час. Это более 60 миллионов кубов в год, и, для сравнения, самый большой промышленный потребитель Челябинска, «Мечел», имеет квоту на 50 миллионов кубов. Водоемы же служили накопителями отходов, и самая безобразная страница в истории города, если не считать знаменитой аварии 1957 года, — это масштабное загрязнение реки Течи, которая прилично фонит до сих пор.

Пока мы ходили по комбинату, мне бросились в глаза плакаты с цитатами великих, и больше всего, конечно, Игоря Курчатова, руководителя советского атомного проекта («Критикуешь — предлагай» и так далее). Одна из цитат такая: «В любом деле важно определить приоритеты. Иначе второстепенное отнимет все силы и не даст дойти до главного». Экология явно попала в разряд второстепенного.

Я спросил физика-ядерщика Андрея Ожаровского, чего в курчатовском посыле больше: необходимости или, грубо говоря, пофигизма? Вообще обостренная потребность в развитии атомного проекта СССР возникла после испытаний американцами ядерных бомб в Хиросиме и Нагасаки. От команды Курчатова требовалось за три года в чистом поле построить невероятно сложный комплекс: сам реактор, радиохимический завод, металлургический завод, где получали металлический плутоний. Ах да, и плюс саму бомбу. Андрей Ожаровский отвечает:

— Создание плутониевого производства было обусловлено международной обстановкой, а ее мы не обсуждаем. Чисто технически дизайн реактора, как и дизайн ядерного взрывного устройства, был получен разведкой СССР, то есть является близнецом американского. Если сравнивать с аналогом в Хэнфорде, то там тоже есть загрязнение, огромное загрязнение вокруг реакторов-наработчиков плутония. Отходы там тоже сбрасывались в открытые водоемы: у нас река Теча, у них река Колумбия. А жидкие радиоактивные отходы выливались на землю в так называемые французские колодцы. В то время отношение к радиации было крайне легкомысленное, и с точки зрения загрязнения Хэнфорд и «Маяк» — это такие двоюродные братья.

Андрей Ожаровский добавляет, что до появления атомной бомбы радиоактивность вообще была положительным словом: изотопы радия добавляли в зубную пасту и кремы для лица.

— Вот примерно на таких стандартах строились комплексы по производству плутония как в США, так и в Советском Союзе, — говорит он, отмечая, правда, что на «Аннушке» проделывали такие «трюки», которые даже по тем годам казались чистым авантюризмом.

С тех пор случилось много всего, что заставило атомную индустрию радикально пересматривать подходы. Был опыт самого «Маяка», было загрязнение моря возле Селлафилда (английский аналог «Маяка»), был случай на американском Три-Майл-Айленде, где едва не бахнул реактор, а потом — Чернобыль и Фукусима, где взрывы таки произошли. И это не считая тысяч инцидентов поменьше (или тщательно скрытых). На той же «Аннушке» в первые 15 лет работы случалось порядка 100 вынужденных остановок в месяц, связанных с нарушением герметичности, режимом охлаждения, зависанием урановых блочков...

Начитавшись таких историй, легко скатиться в радиофобию и представить Озерск этакой зоной отчуждения. Но мое первое впечатление как раз обратное: скорее, город-курорт, предпочитающий и не вспоминать о наличии тут секретного производства (очень напомнило Златоуст с его Машзаводом, сотрудники которого никогда не упоминали предприятие всуе).

Как в приморских городах, геометрию Озерска задает вода, и половина улиц выходит на берега. Здесь много домов пятидесятых годов, часто в приличном состоянии. Есть и старые дощатые коттеджи тех самых лет (один из них — курчатовский) и современные, даже шикарные особняки. Город небедный, и средняя зарплата на «Маяке», как мне сказали, — что-то в районе 80 тысяч. Конечно, интенсивное развитие города в 1970-х привело к появлению безликих панелек, и архитектурно Озерск напоминает промышленные районы Челябинска, где сталинские, хрущевские и брежневские времена расходятся вековыми кольцами.

Владимир, который вырос в Озерске, но сейчас живет в Челябинске, рассказывает:

— У меня и в детстве, и потом было абсолютное впечатление, что я живу в лучшем городе на Земле: вот именно так. Конечно, сейчас ощущение поутихло, я посмотрел разные города, но Озерск всё равно остается в памяти как источник абсолютного счастья. Такая красота кругом, лето... Искупался утром, днем, вечером вообще с пляжа не вылезаешь, и всё под рукой, в любую точку доедешь за считаные минуты. Там было разрушенное училище, которое в народе называли дом Павлова (ветеранам жутко не нравилось), и мы обожали по нему лазить. Очень любили Козий остров, и Молодежный пляж, и парк, где раньше стояло колесо обозрения.

В отличие от челябинских районов Озерск чище, зеленее и более ухожен. Из-за его закрытого статуса у меня было мало времени, так что откровенной жести, как в любом уральском городе, я не нашел. Зато тенистые улицы с минимальным трафиком и домики, торчащие из листвы, напомнили сонное Подмосковье образца 1980-х. Владимир соглашается с такой параллелью, отмечая, что многие минусы нынешнего Озерска есть следствия его плюсов:

— Город как бы застрял (и в хорошем смысле тоже) в 80-х, в 70-х: люди привыкли к хорошему снабжению, к относительному спокойствию, и, может быть, поэтому перестраиваться, переходить на новые рельсы и рыночные отношения было так непросто. Ментально мы еще долго, наверное, были в СССР, а потом пришлось догонять.

Сейчас, говорит Владимир, во время визитов в Озерск его не покидает впечатление, что городу нужен масштабный рывок, и это касается многих аспектов: строительства дорог, жилья и особенно медицины.

— Долгое время Озерск был городом федерального подчинения, потом ушел на уровень области со всем ворохом проблем: устаревшими коммуникациями, дорогами, сетями и всем-всем, — продолжает Владимир. — И озерчане со своим особым ощущением внутри (всё же город федерального значения) вдруг оказались в рядовом городе, что наложило отпечаток. Есть новые проекты, но местами они... вымученные, что ли. Нет за ними догляда. Озеленения не хватает: одно из любимых воспоминаний детства — это клумбы, усеянные тюльпанами. Просто сказка.

Мне же, челябинцу, кажется, что с озеленением в Озерске более чем порядок.

Зелень в Озерске, как и вода, двойного назначения. С одной стороны, забота о трудящемся населении, с другой — маскировка. Кусты в Озерске растут вдоль дорог, словно специально сгоняют тебя только на проторенные маршруты. Вообще, от Озерска есть легкий привкус фильма «Шоу Трумана», где герой Джима Керри живет в искусственно построенном городе в режиме реалити-шоу, за которым наблюдают миллионы зрителей. И тут тоже за тобой как будто всё время кто-то наблюдает, а если и нет, то лучше исходить из того, что да. Местные говорят, что в Озерске, как и в закрытых городах вообще, низкий уровень бытовой преступности и машину можно оставлять чуть ли не открытой.

Артем Шуварин, сотрудник маяковской пресс-службы, сам из Кыштыма, пожил в Челябинске, но теперь влюблен в Озерск. Пока мы ездим по городу, он обращает внимание, что здесь почти никто никому не сигналит, в вечерний час пик нет пробок, пешеходы не спешат, а на улице всегда встретишь знакомых — город-то небольшой. При удобном случае можно пойти на Иртяш купаться, город идеален для пеших прогулок и велотурне. Кстати, центральная часть от берега Иртяша до берега Большой Наноги имеет длину всего 3,5 километра, хотя изнутри Озерск не кажется тесным. Из-за обилия односторонних улиц ездишь по нему зигзагами, нагоняя километраж. Вообще же его географические границы куда больше жилой зоны, но об этом тс-с-с.

А вот 90-е годы Озерск пережил болезненно: атомная промышленность сложна, а бандиты, торгаши и коммерсанты, наводнившие новую Россию, мало понимали ее риски. А тут еще глобальное разоружение, которое обесценило первоначальный промысел «Маяка». Я обратил внимание, что количество инцидентов на комбинате в 90-х резко возросло, хотя частично это можно списать на большую открытость статистики.

Владимир соглашается: 90-е для его семьи потомственных атомщиков оказались тяжелым временем, когда задерживали зарплату, когда возникали конфликты от безденежья.

— Но если живет «Маяк», живет и город, — говорит он. — В 90-е город стал более открытым, начали приезжать иностранные делегации, смотреть, наблюдать. В прежние времена соседние города, Касли и Кыштым, не любили озерчан (верно и обратное), но потом всё более-менее выровнялось, началась маятниковая миграция, когда жители Кыштыма работали в Озерске или жители Озерска ездили в Кыштым или Касли на дачи.

С чисто военной тематики «Маяк» частично переориентировался на переработку и регенерацию ядерных топлив, хранение и утилизацию отходов и прочие нужды, связанные с атомными материалами, так что нашел себя и в постсоветских реалиях, где его чаще называют переработчиком ОЯТ, чем изготовителем «зарядов» для атомных бомб.

В советское время уровень жизни в Озерске был выше, чем в соседних городах, за что те прозвали озерчан «шоколадниками». По одной из версий, потому что облученным сотрудникам во время реабилитации выдавали дефицитный по тем временам шоколад. Но после 90-х элитарный статус города был нарушен, а раскрытие данных об аварии 1957 года, вероятно, сказалось на имидже города. Я хорошо помню панические разговоры 1989 года, когда люди узнали об аварии и считали, например, что озеро Увильды непригодно для купания (это не так, Восточно-Уральский радиоактивный след ушел в другую сторону).

Сейчас Озерск всё больше напоминает обычный город с его обычными проблемами. Одно время была беда с дорогами, потом их строительство взял на себя «Маяк», и сейчас, как мне показалось, дороги — шоколад. А еще пришли сетевые магазины, хотя, глядя на очередь «Газелей» перед пропускным пунктом для нерезидентов, я думаю, что хлопотное это дело — торговать в Озерске. В любом случае город теперь куда более открыт миру, ведь, например, до 1954 года выезжать из Челябинска-40 нельзя было даже в отпуск. Мне рассказывали о личных трагедиях: вот влюбился человек в девушку из большого мира, и что делать? Самому туда? Ее сюда? Сейчас же озерчане ездят свободно и в магазины, и в сады, хотя и небесконтрольно: при каждом въезде-выезде проверяют документы и досматривают автомобиль.

Дмитрий Зубов, предприниматель, родился в Озерске и жил там с 1989 по 2006 год, и он не в восторге от того, что происходит с городом сейчас.

— До 2010 года город выгодно отличался спокойствием и тишиной. Примерно до 2000 года он был дотационным, ему выделяли деньги на парки и благоустройство. Всегда были все продукты, одежда, товары народного потребления. А когда перестали давать деньги, он стал умирать, и, когда приезжаю сейчас, у меня идут слезы из-за отсутствия развития, дорог, благоустройства, новых домов... Город закрыт, и у нас позднее всех, наверное, появились сетевые магазины. Люди привыкли ездить и вывозить деньги из города в Челябинск, Екатеринбург и даже маленькие города вроде Каслей и Кыштыма. Город необходимо открыть, пустить инвестиции, сети, сделать привлекательным для туризма.

Дмитрий, как и другие озерчане, жалуется на медицину. Это обстоятельство стало для меня удивительным, потому что я был убежден в повышенном внимании запретки к здравоохранению. Но, похоже, для запреток важнее контролировать статистику заболеваний, и за медицину отвечают учреждения не Минздрава, а Федерального медико-биологического агeнтcтва. И жители, как оказалось, не в восторге ни от состояния больниц, ни от врачей, ни от оборудования. «Ради диагностики приходится ездить в соседние города», — сказал с досадой один из озерчан. Другой отметил, что производственная медицина поставлена лучше, а вот с точки зрения простых жителей именно здравоохранение является слабым звеном. Владимир, например, сказал, что рассматривал бы Озерск как идеальное место для старости, если бы не проблемы с медициной.

А Дмитрий Зубов на мой вопрос, осознавал ли он в детстве, что город стоит рядом с опасными атомными объектами, отвечает:

— В детстве ничем и никогда не пугали, слухов не было, город не живет тем, что он закрытый и что на территории опасные предприятия. Это не обсуждают и не говорят (в моих кругах).

При этом с 1951 года в Радиобиологическом репозитории тканей человека копят образцы биоматериала облученных сотрудников «Маяка» и Озерска, и собрано их уже более полумиллиона. Конечно, основная часть облученных приходится на первые годы, когда не редкостью были и смертельные случаи. Да и сам Игорь Курчатов получал дозы, которые, если верить его современникам, не каждый переживет.

Андрей Ожаровский, которого я спросил о том, насколько хорошую работу «Маяк» проводит в области атомной безопасности, возмутился самой постановкой вопроса, подчеркнув, что она неверна по существу и навязана Росатомом. По его мнению, атомные объекты опасны по своей природе, и говорить нужно о снижении уровня опасности.

— То, что озерчане воспринимают свое предприятие как безопасное, — это, скорее, следствие такой политики, проявление беспечности и легкомысленного отношения, которое является одним из условий возникновения следующих аварий, — настаивает он. — И озерчане должны помнить об опасности, чтобы знать порядок действий в случае повторения катастроф. Если им говорить, что предприятие безопасно, зачем им хранить запас еды, воды, маски, респираторы? Вот сейчас респиратор-лепесток стоит 100 рублей, но у кого в Озерске они есть? Если бы мне пришлось жить рядом с радиационно опасным объектом, я бы носил этот лепесток всегда с собой, чтобы в случае аварии радионуклиды распадались на масочке, а не внутри тебя.

Разве респиратор спасет от радиации?

От определенных видов — да. Гамма-лучи обладают высокой проникающей способностью, поэтому пробьют даже стены дома. Но бета-частицы (по сути, высокоэнергетические электроны) обладают куда меньшей «пробивной силой», а альфа-частицы (ядра гелия) «застревают» даже в человеческой коже. Однако бета- и особенно альфа-частицы крайне опасны при попадании внутрь организма с воздухом, водой или пылью, могут накапливаться и вредить годами. Поэтому в опасных зонах носят специальную одежду и маски, а после выхода стирают ее и тщательно моются.

Озерск двулик, как инь и ян. Светлое и темное смешано, но не взболтано. К его закрытой части едешь по загородному шоссе, заросшему по обочинам кустами, и здесь, на территории комбината, о радиационной опасности осведомлены не только благодаря инструкциям. Радиацию тут буквально видно в форме свечения Вавилова-Черенкова, которое исходит из бассейна пятиметровой глубины. Там лежат прутки изотопов, которые при прямом контакте с кожей оставят ожог, а если держать долго — то и увековечат тебя в каком-нибудь скорбном списке. Маяковцы вынуждены об этом помнить.

Перед входом в «грязную зону» тебя заставляют раздеться полностью, облачиться в нательное белье, комбинезон и шапочку, взять из шкафчика специальную обувь, но не надевать ее до барьера, который разделяет две зоны. На выходе ждут три или четыре проверки (я сбился со счета) на самых разных аппаратах, цель которых — убедиться в отсутствии радиоактивных частиц. Потом специалисты проверят твой карманный дозиметр, а в моем случае — еще и фотоаппарат, пригрозив, что если тот фонит, то останется здесь (мы потом шутили, что простенькая модель моего «Никона» никого не привлекала).

Место, куда нас привели, называется «завод радиоактивных изотопов», где делают и «фасуют» более двух сотен изотопов для самых разных отраслей: многое идет в медицину, что-то отгружается промышленности и даже сельскому хозяйству. Изотопами облучают раковые опухоли, просвечивают ковши с расплавленным металлом, облучают сельхозпродукцию для уничтожения вредоносной флоры.

Что такое изотопы? Это химические элементы, которые отличаются количеством нейтронов в ядре. Некоторые изотопы стабильны, другие подвержены естественному радиоактивному распаду. Например, кобальт-59 — это обычный металл, а его изотоп кобальт-60 — мощный бета-излучатель с активностью примерно в 8 раз выше, чем у стронция-90. Он используется, например, в медицине для радиохирургии и обеззараживания инструментов, но из-за периода полураспада 5,3 года требует трудоемкой смены «заряда» раз в 5–10 лет. Один химический элемент может иметь множество изотопов: например, два самых известных у цезия — это цезий-134 и цезий-137. Последний используют и в гражданских целях (гамма-дефектоскопия), но также он является одним из главных загрязнителей среды в случае ядерных аварий наряду со стронцием-90. Изотопы выделяют из отработавшего ядерного топлива или превращают в них стабильные элементы, облучая в реакторе.

Изотопный бизнес своеобразен. Например, тара для продукции порой весит в сотни раз больше самой продукции. Директор завода радиоактивных изотопов Алексей Ишимников подходит к «коробочке», напоминающей утюжок, и приподнимает ее с видимым усилием. По размеру это дамская сумочка, а по массе — почти гиря, 11 килограммов. А вот конструкция из обедненного урана массой более трех тонн: самого урана в ней порядка 170 килограммов. За перегородкой — царь-тара: четырехтонные «самовары», крышку одного из которых поднимают, чтобы показать нам, что помещается внутри. А внутрь входит кассета с 16 прутками, которую легко поднимаешь рукой. Мы, конечно, грузили не изотопы, а макет натуральной величины и массы, но соотношения массы нетто и брутто ошеломительные.

Я спрашиваю, насколько дорогой является продукция завода радиоактивных изотопов. Алексей Ишимников отвечает, что это зависит от массы факторов. Например, криптон-85, продукт распада урана-235, стоит порядка тысячи долларов за капсулу с радиоактивным газом. Самые дешевые изотопы в форме таблеток стоимостью всего 2–3 тысячи рублей используют для калибровки индикаторов радиоактивности, но порой их доставка спецтранспортом обходится в 200–300 тысяч рублей — дороже партии груза.

На заводе радиоактивных изотопов тоже есть свинцовые стекла невероятной толщины. За ними ожидаешь увидеть что-то страшное, но страх здесь невидим: мощнейшие источники, которые достают из подводного хранилища и «пакуют» здесь по капсулам с помощью манипуляторов, выглядят обыденно: просто металлические прутки. Эволюция не предусмотрела органа чувств, который фиксирует радиацию, а жаль: сколько бы проблем ушло.

На выходе с территории «Маяка» один из сотрудников сказал мне: мол, ты погляди, как умно построен Озерск, точно по розе ветров. И если что рванет, весь город сразу не накроет. Есть тут такой особый оптимизм, близкий к военному фатализму.

В самом Озерске на вопросы о радиации в один голос отвечают: ее тут меньше, чем в Челябинске с его гранитом. Это правда, гранит содержит природный уран и слегка фонит, как и множество строительных материалов. Озерск же оплетен системой датчиков, так что горожане уверены — ЧП не останется без внимания. Показателен в этом смысле инцидент 2017 года, когда в Европе обнаружили следы рутения-106, заподозрив «Маяк». К слову, веских доказательств этой гипотезы не появилось и спустя три года (хотя и исключать причастность «Маяка» независимые эксперты не стали). Лично для меня в той истории важен тот факт, что рутений-106 в уральском воздухе с лобовой беспристрастностью зафиксировал Росгидромет, опубликовав пресловутый отчет «Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении окружающей среды», спровоцировавший панику. Сами формулировки отчета были «перегреты» (содержание рутения-106 в целом оказалось ничтожным), но отрадно, что его появление обнаружили и опубличили в столь бескомпромиссной манере, обеспечив «Маяку» месяцы разбирательств. Но так и должно быть.

Впрочем, Андрей Ожаровский считает, что ни Озерск, ни «Маяк» не должны поддаваться чувству, будто вопросы радиационной опасности объектов закрыты.

— Сейчас одна из важнейших задач комбината «Маяк» — это вывод из эксплуатации вот той самой «Аннушки», — говорит он. — Существующий проект не полностью изолирует реактор от окружающей среды, негерметизированными останутся тоннели «метро», их просто засыплют гравием, а значит, не исключен сброс воды в Теченский каскад. И следующий вопрос: насколько Росатом в состоянии добиться приемлемого уровня опасности (а до безопасности невозможно довести) уже оставленных уран-графитовых реакторов? Что делать с графитом? Решение захоранивать на месте мне кажется крайне спорным.

Он подчеркивает, что люди боятся высокоактивных компонентов, но те, как правило, лучше контролируются. А вот средне- и низкоактивные отходы могут иметь длительные периоды полураспада (вплоть до тысяч и миллионов лет), и их частенько плохо хранят или даже сбрасывают в водоемы со всеми вытекающими. Взять Течу: активный сброс отходов в реку шел с 1949 по 1951 год и был ликвидирован к концу пятидесятых за счет строительства каскада водохранилищ. Но это если брать в целом. А так инциденты со сбросом радиоактивных отходов случались и потом, один из сравнительно недавних породил уголовные дела против бывшего гендиректора ПО «Маяк» Виталия Садовникова. Прокуратура обвинила его в действиях, приведших к попаданию 40 миллионов кубов низкоактивных отходов в Течу.

Андрей Ожаровский говорит, что проблема захоронения радиоактивных отходов стоит остро во всем мире и до сих пор не имеет универсального решения. Остекловывание отходов, которым занимается «Маяк», и создание могильников, рассчитанных на десятки лет, — это выход в масштабе 50–100 лет. Но что делать с изотопами, которые остаются опасными десятки тысяч лет? Как гарантировать, что после смены режимов и поколений, после природных катастроф и конфликтов бочки и кубы с опасными ядами не попадут в воздух или воду?

Того же плутония сейчас избыток: Андрей Ожаровский говорит, что у каждой из сторон, России и США, накоплено по 34 лишних тонны. Но куда больше самых разнообразных отходов, часть из которых являются исходным сырьем для маяковских реакторов, а часть требует той или иной формы обезвреживания, захоронения, контроля... Главная проблема атомного века в том, что он растягивается на атомные тысячелетия. На полях замечу, что радиация окружает нас повсюду: несколько лет назад Андрей Ожаровский, например, обнаружил сильный источник в центре Челябинска.

Уезжая, я думал вот о чем: в таких городках атомщиков советское государство пыталось создать идеальную модель своего устройства, противоречивую, как оно само. Здесь был налаженный быт, хорошее снабжение и уральские красоты, но с другой стороны — жизнь за «колючкой», четкое следование инструкциям, постоянные риски (да и строили «Маяк» в том числе труженики ГУЛАГа). Озерск до сих пор где-то отдает казенщиной и формализмом, а чуть отойдешь — выглядит чуть ли не образцово. Задумка вообще неплоха: небольшой уютный город, никакой скученности, порядок и контроль. А потом встанешь на какой-нибудь проходной из-за опечатки в номере на фотоаппаратный объектив, и думаешь — да нет, на свободе как-то привычнее.

Свобода же вблизи «Маяка» воспринимается скорее как нечто вредоносное, ведущее к хаосу и развалу (да что там, в России она теперь в принципе воспринимается так). И этот менталитет въедается похлеще армейской выучки, так что хочешь работать в запретке — умей брать под козырек и выворачивать карманы. Я бы, наверное, уже не смог.

Кстати, сам Игорь Курчатов, отец атомного проекта СССР, тоже родом из Челябинской области, но с другого ее конца — из красивого Сима. В январе этого года было 120 лет со дня рождения ученого.